小一新生的適應焦慮:家長該如何陪伴?

九月底,正是小學開學蜜月期告一段落的時候。這段時間,不少家長向我分享孩子的狀況:有的孩子在上學前一晚焦慮到睡不著,有的在校門口抗拒進教室,甚至大哭、抱著家長不放;也有的孩子雖然外表看似平靜,卻把緊張壓抑在心裡。這些都是小一新生常見的「適應焦慮」。

為什麼在九月底特別明顯?

因為孩子逐漸體會到小學和幼兒園的差異。班級人數比幼兒園多了一倍,人際互動模式也要重新學習;課堂結構更有秩序與規範,孩子需要時間去找到自己的定位。於是,我們常看到「崩潰場景」:孩子死命拖著家長,不肯踏進教室,家長既心疼又擔心影響到其他同學。

人際挑戰:從落單到建立連結

除了課堂環境的變化,孩子還要面對「人際關係」的新考驗。陌生的同學、更多不同性格的同伴,需要孩子重新摸索互動方式。對於原本害羞、內向或缺乏自信的孩子來說,突如其來的大群體特別不容易適應。他們可能不知如何主動加入,很快就落單在一旁。

在這樣的情境裡,孩子心裡往往會閃過「是不是我不好?」「是不是沒有人喜歡跟我玩?」等念頭,隨之而來的是不安、孤單,甚至一連串負面情緒。雖然令人心疼,但這同時也是孩子「學習人際技巧」的重要契機。

情緒,其實是孩子的保護機制

大部分孩子終究會隨著時間逐漸適應。但作為父母與照顧者,我們能從孩子的反應中觀察到他們面對壓力時的「調適模式」。有的孩子習慣直接表達情緒(大哭、大鬧),有的則選擇隱忍(表面平靜,心裡緊繃)。這些模式,也會在孩子未來的人生挑戰裡一再出現。

情緒本身不是壞事,而是一種自我保護的生理機制:焦慮提醒我們小心陌生環境,害怕幫助我們遠離危險。若能幫助孩子認識情緒的訊號,並學會用合適的方法來調整,就能讓孩子的內心更有韌性。

家長可以怎麼做?

接納孩子的情緒:不要急著說「別怕」或「不要哭」,先陪孩子把感受說出來。但避免批評跟否認孩子的感受。

幫情緒取名字並建立安全感:用簡單的詞彙幫助孩子認識自己的狀態,例如「你現在很緊張」或「你有點擔心進去對不對?」同時,可以準備一些小小的「安全連結」──一張家人的照片、一個小物品,甚至是孩子喜歡的咖哩飯香味記憶,這些都能讓孩子在校園裡感受到熟悉與支持。

上學前儀式:用固定的動作幫孩子過渡,例如擁抱、擊掌、一句約定好的加油口號。這能讓孩子感到有力量。

強化小小成功經驗:當孩子完成一次挑戰,就要適時肯定,「你剛剛自己進教室了,真棒!」讓孩子感受到自己辦得到。

幫助孩子學會情緒調解的技巧:情緒不是要被壓抑,而是需要被理解和安撫。藝術治療因為具備非語言特性,很適合孩子透過繪畫、創作或象徵性的物品,把內在的感受外化。當孩子能用創作表達,再透過陪伴、安撫和理解,他們會逐漸體驗到:自己有能力去發現、表達、安撫自己的情緒。這種經驗會讓孩子更安心,因為他知道未來遇到挑戰時,不只是依靠大人,也能透過自我表達、他人同理與自我安撫來保護自己。

延伸閱讀推薦

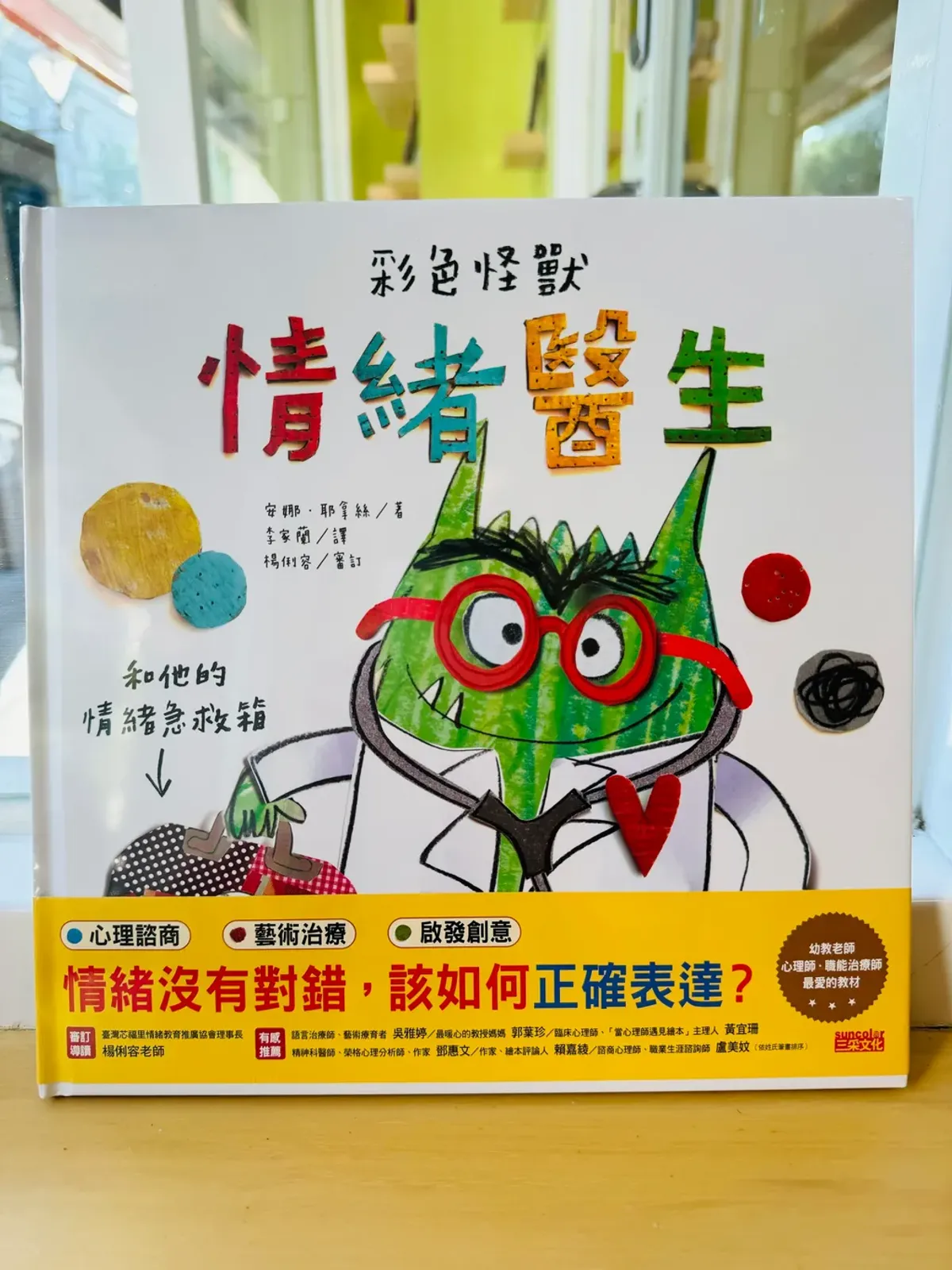

在陪伴孩子練習情緒調節的過程中,繪本常常能成為很好的媒介。這本──《彩色怪獸:情緒醫生和他的情緒急救箱》正適合讓剛上小學的孩子與家長一起共讀。書裡的彩色怪獸會帶著孩子打開「情緒急救箱」:或許是一張紙和幾支蠟筆,把心裡的緊張畫出來;或許是一個深呼吸的練習,讓身體慢慢放鬆;也可能是一個象徵性的物品,例如一顆「勇氣石頭」或一張熟悉的照片,提醒自己並不孤單。

這樣的過程讓孩子明白,情緒可以被發現、被照顧,而且每個人都能找到屬於自己的「情緒急救處方」。家長若能陪孩子一起探索,這本繪本就不只是一個故事,而是一段親子共同建立安全感與信任的旅程。

在孩子成長的道路上,挑戰一波接著一波。學會情緒調節,並在過程中感受到家長穩定而溫暖的陪伴,會是孩子一生受用的重要基礎。情緒的急救箱,其實就藏在我們和孩子每天的互動裡。